|

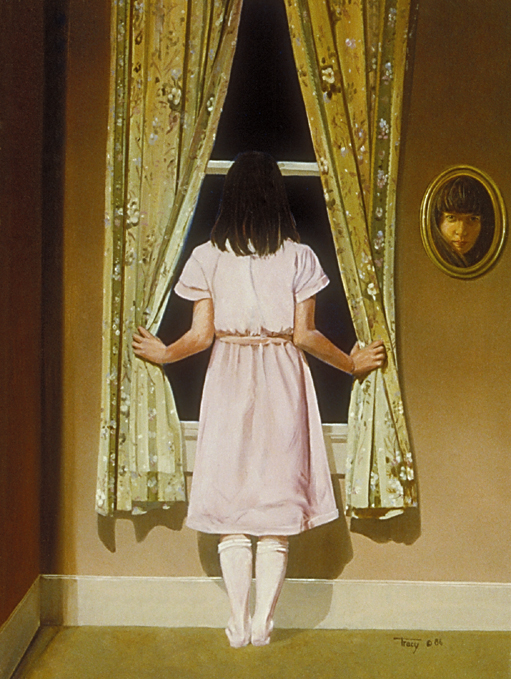

| Girl at the Window by *hank1 |

« Che cosa hai fatto? »

Sbiancai, ora lo ricordo bene. Sbiancai e per un attimo non seppi dove mi trovavo, tanto che dovetti posare la gabbietta a terra, Ryanair che si produceva in miagolii scomposti, e mi portai una mano al petto, sentendo il cuore che batteva forte, sempre più forte, sempre più forte.

« Io… »

Irene non poté non accorgersi del mio tono o del mio pallore. La vidi sgranare gli occhi, ma non la guardavo davvero. Non mi importava cosa potesse pensare di me, che ero un debole, che ero folle; non mi importava di spaventarla.

Adesso c’era solo quell’errore. E non c’era nessun modo per ripararlo.

Anzi, forse sì.

« Dobbiamo fargli la lavanda gastrica » annunciai.

Irene mi prese la mano, quella con cui mi premevo il torace, e la tenne un istante tra le sue, con una calma lieve.

« Vieni dentro » disse « Vieni dentro un momento… con me. »

Non mi capacitavo di come mi fosse sfuggito di mente. Non mi capacitavo di come non fosse venuto in mente a lei. Mi conosceva così poco? Ma come poco? Per niente, non ci conoscevamo per niente ed era del tutto legittimo che… oh, Ryanair, oh povero Ryanair, avrei potuto… se avessi saputo… se.

Quando mi spinse a sedere contro lo schienale di una sedia e mi forzò un bicchiere d’acqua tra le dita, e me le tenne strette, tutte unite, perché non lo lasciassi cadere, e io la guardai, e lei mi guardò, e ci guardammo e mi sentivo malissimo…

« Bevi, ti farà bene. Bevi che poi ne parliamo. »

L’acqua traboccava dall’orlo, me ne cadde sulla camicia, mi bagnai i polsi e il colletto, ma bevvi, glu-glu-glu, e mi sentii un po’ meglio. D’un tratto mi sentii un po’ meglio. Ryanair non si lamentava dalla gabbietta, sonnecchiava tranquillo. Forse, dopotutto, non era successo chissà cosa. Ma non mi riusciva di calmarmi.

Irene stava cercando di disfarsi dei croccantini. Pigiava la scatola nella pattumiera e quelli, come tanti mostriciattoli, facevano croc croc. Li immaginai salire lungo i bordi della scatola, uscire dal foro sulla sommità e azzannarle una mano. Bene, sarebbe stato un bene. Meritava una piccola punizione. Per cosa? Per la sua sbadataggine? O per la sua premura? Lo sapevo, era tutta colpa mia.

Quando Ryanair era ancora piccino - l’avevo preso ad una fiera, scelto tra tre arruffati fratellini, che si arrabattavano per essere notati, e lui era il più piccolo, quello calcato sul fondo - quando era ancora piccino e stava con me da una settimana neanche, mi era capitato per le mani un articolo di giornale. La fonte era un veterinario che si dava grandi arie di autorevolezza. L’articolo metteva in guardia i consumatori sulla pericolosità dei croccantini per gatti, così comuni in ogni casa e sugli scaffali dei negozi. Col tempo non ricordavo più i dettagli di quella storia, ma avevo ben impresso il senso generale. Scarti di macellazione non più buoni per gli umani, bolliti ad alte temperature ed appositamente trattati con l’aggiunta di aromi artificiali, coloranti, vitamine sintetiche e chi più ne ha più ne metta, i croccantini finivano nelle ciotole di mezzo mondo sotto forma di innocui fiocchi compatti. Ma il loro impatto sulla salute era devastante. Insufficienza renale, degenerazione dello smalto dentale, assuefazione: erano queste le conseguenze per i nostri a-mici, che ignari continuavano a leccarsi i baffi, tutti contenti e pure soddisfatti di avere dei padroni così diligenti, padroni che li nutrivano e insieme li avvelenavano col cibo.

Ricordo la mattina in cui lo dissi a Ryanair. Aveva dormito sul mio cuscino, a pochi centimetri dalla mia testa, e per tutta la notte il suo respiro e il mio erano stati accordati sulla stessa musica. Aprivo gli occhi, e lui era lì, addormentato. Rientravo dal lavoro e lui era lì, pronto a farmi le feste. E per quanto questo fosse ridicolo agli occhi di qualsiasi persona sana di mente, Ryanair era importante per me. Importante perché non c’era nessun’altro a fare la guardia sul mio sonno, importante perché non c’era nessun’altro a festeggiarmi. Ryanair era quella cosa che ti faceva dire, non sono solo, vale ancora la pena, non mollare. Era importante, importante per me. Per questo non potevo permettere che gli accadesse nulla di male e soprattutto non potevo permettere che si assuefacesse a qualcosa. L’idea di creargli una dipendenza, di limitarlo, di intrappolare la sua libertà, fosse anche colpa di stupidi croccantini per gatti, mi era insopportabile. Sapevo che lui avrebbe fatto lo stesso per me, se solo fosse stato possibile scambiarci di ruolo.

Così gli avevo detto:

« Buttiamoli, Ryanair, buttiamo quegli odiosi croccantini e facciamoci un piatto di spaghetti. »

Ma questa cosa non potevo spiegarla, questa storia non potevo raccontarla. Nessuno l’avrebbe capita. Persino uno psichiatra, se mi avesse avuto in cura, se ne sarebbe uscito con una risata.

Persino uno psichiatra, se ci avesse avuto in cura, avrebbe riso delle lezioni del Mishima.

Nessuno psichiatra avrebbe potuto capirci. Ma forse noi, forse noi… Alzai lo sguardo, incrociai gli occhi di Irene, e per un momento mi parve di sciogliere un enigma.

« E questo è quanto » sospirai.

Irene strinse le palpebre, come se si stesse concentrando. Sedeva di fronte a me, all’altro lato del tavolo con l’incerata a fiori. La cucina era piccola e odorava di ragù.

« Perché hai paura di dipendere da qualcosa? » domandò, senza aprire gli occhi. Le sue mani descrivevano sulle tempie timidi movimenti circolari. Mi dispiaceva, adesso, di averla così turbata.

« Io non ho paura di… »

« È evidente che sì. È una cosa che proietti su Ryanair, ma il problema riguarda te. Tu hai paura di dipendere da qualcosa o da qualcuno e, di conseguenza, non vuoi che sia il tuo gatto a… »

« Ma è ridicolo! »

« Tu bevi? »

« No. »

« Fumi? »

« Certo che no! »

« Hai mai assunto sostanze…? »

« Ma cos’è? Un interrogatorio? Sei il mio medico curante? »

« Volevo solo aiutarti. »

Volevo solo aiutarti. Solo aiutarti. Adesso ero io a rifiutare il suo aiuto.

« No » risposi, remissivo.

« Ecco, beh, è chiaro. Ti tieni lontano da cose che possono produrre una dipendenza perché hai paura che… »

« Ma è come dimostrare che non sono scozzese perché non porto il kilt! »

Irene aprì gli occhi. Le labbra le si distesero in un sorriso.

« Già » acconsentì « Non è un ragionamento che sta in piedi. Però credo che dovresti pensarci, a questa storia del dipendere da. Potrebbe esserti utile. Potresti capire perché. »

« Perché cosa? »

« Perché hai scelto di vivere da solo in compagnia di un gatto. Di avere una famiglia lontana. Di non legarti a nessuno. »

« Ma io non ho scelto! È capitato. »

« Non capita di rimanere soli. Lo si sceglie sempre, solo che non si ha il coraggio di ammetterlo. »

Il ticchettio di un orologio da parete era l’unico rumore percepibile. Nessun movimento veniva dalle altre stanze della casa, nessun fruscio di abiti, nessuna nota da uno stereo, neanche il ronzio di un pc acceso. Mi chiesi che fine avesse fatto la ragazza col pigiama. Glielo chiesi.

« Marika? È tornata a casa per il weekend. »

Buffa coincidenza, pensai. Anch’io tornavo a casa per il weekend.

Avrei voluto chiedere, indagare, saperne di più, ma temevo che Irene non l’avrebbe permesso, che l’avrebbe considerata un’intrusione. Non mi piace che si ficchi il naso nei miei affari. Ma in fondo era stata lei a dirmi di entrare, lei a mettermi in mano quel bicchiere. Era vuoto, eppure lo impugnavo ancora, come se fosse il martelletto di un giudice. Lo posai sul tavolo, avvertendo soltanto in quel momento quanto la mia reazione fosse stata spropositata e goffa. No, non goffa, ridicola. Mi ero coperto di ridicolo. Chissà cosa pensava Irene di me.

« È tua…? » azzardai.

« La mia coinquilina, Marika. Studia giurisprudenza » rispose, senza alcuna esitazione. Forse aveva previsto una mia domanda, forse si era imposta di accoglierla senza sussultare. In fondo, nel mio momento di debolezza, le avevo rivelato di me molto più di quanto sapessi di lei. Nonostante il suo diario e tutte le mie macchinazioni, aveva vinto lei.

« E tu…? »

« Io studiavo Economia. Adesso non studio più. E non lavoro, neanche. E vivo qui, e basta. »

Poteva bastare anche a me, per il momento.

« Forse è il caso che vada » dissi, alzandomi in piedi. Gettai un’occhiata a Ryanair: dormiva di un sonno limpido, privo di sospetti. Non avevo davvero intenzione di fargli la lavanda gastrica; confidavo che il sapore di una fettina di tacchino e un tuorlo d’uovo potessero riportarlo a retti sensi. Avrei sconfitto i croccantini prima che avessero il tempo di reclamare un qualche potere su di lui.

Quando mi voltai verso Irene, vidi che si mordeva le labbra. Era impaziente. Mi chiesi se fosse impaziente che me ne andassi.

« Resta » disse.

Preso alla sprovvista, non seppi che fare. Non trovai di meglio che riaccomodarmi sulla sedia e portare il bicchiere vuoto alla bocca.

« Un tè? Un caffè? »

« Un caffè, grazie. »

« Ah, cadiamo sulla caffeina, signor Air? Non lo sa che è una droga anche quella? »

« Ma devo pur restare sveglio. »

« E non ha trovato un valido sostituto che non provochi assuefazione? »

La guardai male. Molto male. Ma anche con bontà. Ero davvero impressionato dal fatto che si stesse prendendo gioco di me.

Irene si alzò e si avvicinò al lavandino. Svitò la caffettiera senza sforzo, senza un solo borbottio. Certe volte mi chiedevo dove fosse la sua parte di donna. Non erano così, le donne che avevo immaginato al mio lavandino. Fece scorrere l’acqua e riempì il passino con decise cucchiaiate di caffè in polvere. Da ogni suo gesto emanava una sicurezza misurata, pulita, un calcolo attento. Non un solo granello di caffè rimase sui bordi o sul piano del lavello. Tutto finì nel passino o restò nel barattolo. Nessuna concessione allo spreco.

« Puoi fare un giro della casa, se vuoi » disse, voltandosi appena.

Arcuai un sopracciglio. Era come se mi avesse detto, che so, di sbatterla sul tavolo. Eravamo forse parte di un gioco dal titolo, dammi una tua debolezza che ti do una delle mie?

Per la verità, la casa era abbastanza piccola da limitare la mia esplorazione. Oltre alla cucina, c’erano soltanto un bagno e un ripostiglio al piano inferiore. A metà del corridoio d’ingresso mi imbattei in una scalinata, che dava su un pianerottolo. Due camerette, un altro bagno, uno studiolo. Per essere studentesse, non se la passavano affatto male.

Mi schiarii la gola, tentando di raggiungere Irene fino in cucina.

« Posso…? »

« La mia camera è la prima che incontri! »

Diavolo. Avevo la sudarella.

La porta era socchiusa. Dallo spiraglio veniva luce sul corridoio semi-buio e nella luce mulinavano minuscole particelle di polvere. Afferrai la maniglia e la luce si accrebbe e il corridoio fu tutto illuminato. La grande finestra dava sulla strada: era chiusa. Mi avvicinai e picchiettai contro il vetro, osservando di sotto, ma non c’era niente di bello da guardare. Uscire sul terrazzino, angusto e arrugginito, non avrebbe migliorato di molto la visuale.

Mi voltai verso il letto, un letto con la trapunta viola. C’erano un armadio, una cassettiera e una scrivania. Le penne nel barattolo, i fogli fascicolati, i libri allineati al millimetro sullo scaffale alla sinistra del letto. Sulla parete opposta alla finestra, investiti dal fascio di luce, erano appesi uno specchio rettangolare e una grande bacheca di compensato, con tante foto e tanti foglietti attaccati. Un’occasione troppo ghiotta per andare sprecata.

Nella luce, ebbi una visione che mi intontì. Irene mi stava davanti, nuda, con una mano appoggiata sulla mia spalla, e diceva, eccomi.

Fu in quel momento che urlarono:

« È pronto il caffè! »

Di Chiara Pagliochini

Nessun commento:

Posta un commento