He rushed beyond the barrier and called to her to follow. He was shouted at to go on, but he still called to her. She set her white face to him, passive, like a helpless animal. Her eyes gave him no sign of love or farewell or recognition.

Eveline, J. Joyce

|

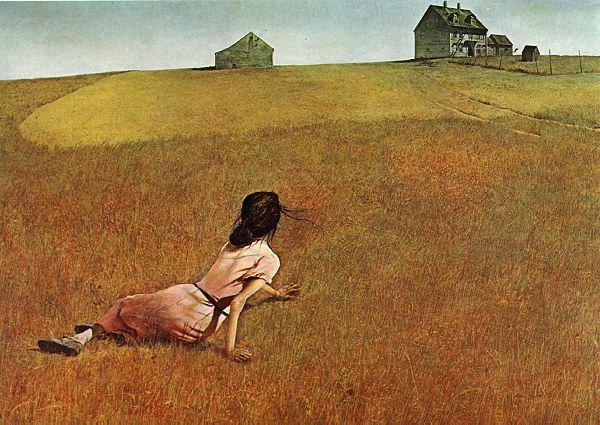

| Andrew Wyeth, Christina's World |

Stamane sono tornato sul colle. Mi sono messo nel punto in cui stavo due anni fa, in questo stesso giorno. Ho faticato a ritrovare la chiazza d’erba e per un po’ Ryanair ha miagolato e annusato, indeciso e impaziente quanto me. Adesso che l’ho trovata posso sedermi a pensare e scrivere ancora quello che resta. Ero confuso se tornare proprio qui, ma poi ho pensato che questo è l’unico posto dove riesco ad essere davvero sincero, dove non mi tocca fingere di navigare tra siti porno e dove nessuno mi fruga nei cassetti. Qui non ci sono cassetti. O meglio, c’è soltanto il mio, un cassettino malconcio, lacerato dal troppo uso, di cui solo il ricordo ha la chiave.

Due anni fa, in questo stesso giorno, sono venuto quassù. La casa era vuota, non c’erano madri e padri per l’aia e tutto sembrava tranquillo, predisposto per farmi piacere. Era quasi il tramonto e l’orizzonte scolorava e non potevo pensare che a quello che avevo fatto. Più ci pensavo e più avevo male e allora mi raccontavo delle storie fasulle, ingigantivo le cose, le restringevo, provavo la capacità della mia lente mentale. E ho lavorato tanto con quella lente, così tanto in questi ultimi due anni, che non so se sono più io o sono la lente o il colle o chissà che altro. Quando penso, non so più se sto pensando una cosa vera o se al contrario tutto è inventato. Non so più quando mento e quando faccio il serio, quando mi arrabbio e quando scherzo. Il confine tra un’emozione e l’altra, il confine tra la realtà e la bugia è diventato così sottile che non mi raccapezzo più. Forse non avrei dovuto scrivere. Non avrei dovuto scrivere mai.

Ma ora è troppo tardi. Ora tutto è già scritto, tranne quello che rimane. E se non scrivo anche questo, non riuscirò a perdonarmi. Se non riesco a perdonarmi, non riesco a guarire. Se non guarisco, sono perduto. E allora a che è valso? Se sono perduto adesso che quasi tutto è già scritto, perché non mi sono perduto prima, quando ancora niente lo era? Non posso lasciare le cose a metà.

Quel giorno sono venuto qui dopo il trattamento. Sono venuto solo, a metà di me stesso, i piedi che premevano l’acceleratore senza che ne avessi coscienza. E non ebbi coscienza di quello che era stato fino a che non sedetti su questa chiazza d’erba e mi portai le mani alle palpebre, spremendole come per staccarne via le scorie. Le immagini si svolgevano e si riavvolgevano, leggermente sovrapposte l’una all’altra, così che non avevano stacchi o contorni o pause: sfumavano l’una nell’altra in un cangiare continuo di colori violenti, di luci allucinate e di voci.

Prima era Irene rannicchiata tra le mie braccia, Irene che mi staccavano di dosso come fosse un cerotto o già qualcosa di morto che dovevano subito metter via. Iris le prendeva le braccia, Ida la afferrava per i piedi, e a un cenno comune la sollevavano, la trasportavano alla vasca. Sembrava la figura di una qualche traslazione, un Cristo molto magro con un camicione per sudario.

Arrivate alla vasca si girarono a guardarmi e Iris urlò, una voce tesa come filo di rasoio:

« Venga a darci una mano! »

Suppongo di averlo fatto, perché ricordo la mia mano sotto la schiena di Irene, ricordo il corpo curvo tra le mie braccia e calato lentamente, lentamente nella vasca. Quel peso così misero da sollevare. La testa era ancora fuori dall’acqua. Iris le sfilò via il camicione, lo gettò da un lato, per terra, tutto bagnato. Allora vidi il suo corpo nudo sotto la superficie trasparente, i petali che si accalcavano contro i suoi capelli, le lambivano il mento, e gli occhi chiusi. Iris compose le braccia lungo i fianchi e le chiuse le gambe, allineando al millimetro le piante dei piedi. Entrava nella vasca per intero.

Le tenni una mano sotto l’acqua, liscia, pesante di inerzia. Chinato sul bordo, lanciai sguardi disperati alla sua nudità, imprimendomi nella memoria tutte le forme e le vallate, separando i seni l’uno dall’altro, carezzando entrambe le labbra con un movimento che voleva essere timido, e insieme consolatorio. Era la mia bambina ignara. Era una creatura cui non si poteva far del male.

Ricordai i suoi occhi. Quegli occhi che erano la prima cosa quando la si guardava, quelli che ti facevano dire, « C’è qualcosa in lei che voglio disseppellire ». Quanto avevo disseppellito? E quanto sarebbe rimasto sepolto? E mai più quegli occhi si sarebbero spalancati in uno sguardo di rimprovero? Come quando aveva detto « Quello di Sandokan! », anni, secoli fa.

Poi Iris disse « È il momento », ed io l’avvertii anche se non stavo ad ascoltare. Non lasciai la mano. Vidi che spingeva Irene per le spalle, la faceva scivolare più a fondo nella vasca, e il mento, la bocca, il naso, gli occhi, le sopracciglia, la fronte, l’attaccatura dei capelli finivano sotto il pelo dell’acqua. I petali, intorbidati, mulinarono in un moto ribelle. Le labbra si schiudevano come per riflesso. Cominciava ad affogare.

E io che dovevo restare immobile, perché era quello che tutti volevano. Io che dovevo restare immobile perché era quello che Irene voleva. Era la mia prova d’amore, di devozione, l’ultimo modo per ottenere la sua mano. O per tenere la sua mano. Che differenza faceva?

Ma poi. Non sarebbe dovuto accadere. Accadde.

La sua mano si contrasse nella mia. La lasciai, e allora vidi contrarsi il muscolo lungo della coscia e poi l’arco delle sopracciglia e sapevo quello che andava fatto. Solo, non lo feci. Iris mi spinse da parte e le tenne le spalle dentro l’acqua, con uno sguardo che solo il Demonio avrebbe saputo interpretare. Mi avventai su di lei con un gemito, la buttai di lato e quella cadde dalla pedana, tra Ida che urlava e mi strappava i calzoni dalle gambe. Chino sulla vasca afferrai le braccia di Irene e le tirai fuori la testa. E tirai e trascinai e spostai e afferrai e poggiai e il suo corpo tutto bagnato poggiò sulla pedana con lo stomaco gonfio. Io che le insufflavo aria nei polmoni e schiacciavo la cassa toracica, la forzavo fino a romperla e contavo, un numero imprecisato di volte e di secondi, ma un ritmo che conoscevo o avevo imparato o mi veniva da qualche parte solo per salvare lei. E l’acqua tornava su, chissà dov’era finita, prima un filo, poi una chiazza, poi lei che tossiva e vomitava e viveva.

Dopo, è una sequenza slegata e vaporosa. Sono urla e pianti e strapparsi di capelli e scuotere la testa perché non doveva andare così. Avevo rovinato tutto ed era adesso, adesso, che era tutto finito. Non prima, non quando tutto sarebbe finito davvero. Adesso che nulla finiva finiva tutto.

Ricordo Iris, la treccia sfasciata, la faccia stravolta, tirarmi via da Irene e dalla sua mano. Ricordo la forza dello strattone all’indietro, io che mi lasciavo portar via senza forza o che lei che mi portava via con chissà quale. Ricordo la porta, prima chiusa, poi aperta, ricordo la sedia, lei che disse « Si sieda! ». E sedetti.

Ricordo la furia silenziosa con cui mi lanciava addosso le sue parole, io che non facevo niente per scansarle, che le prendevo in pieno petto, che le portavo tutte a spalla.

« Amare! Se proprio vuol amarla, deve amarla per quello che vuol essere, non per quello che è. Amarla per quello che è! Si rende conto! Amarla così com’è, come lei si crede di essere. Il suo amore tanto orribile quanto l’idea che ha di se stessa. Ma come può venirle in mente? Come? Che si possa accettare un amore così meschino e limitante e scialbo. Chi lo vorrebbe? Chi lo vuole? Che senso ha? »

« Lei non capisce! Non ha mai capito! E questo atto è il delitto più osceno che potesse commettere! A un minuto dalla più grande perfezione raggiunta… la più imperfetta delle cose! Come si può non capire? Non si può! »

« Se avessi sospettato anche solo una volta che lei potesse compiere un atto così immondo, mancare di rispetto a tutti noi così, se l’avessi sospettato l’avrei cacciata a calci in culo! Non merita di restare un secondo di più! »

« Uccidersi? Non merita la morte più di quanto non meriti l’amore, due cose che nelle sue mani diventano buffe e inutili, senza senso come cerini. Due cose che lei svaluta e deprezza e disprezza. Uccidersi? Si uccida! Ma se ne vada di mezzo ai piedi! Si impicchi a un albero! Faccia lei! »

« La prima volta che ha messo piede in questo ufficio… io pensavo che fosse un uomo sciatto e stupido, ma che potesse macchiarsi di un delitto così! Mai e poi mai! E mai più! Non un momento di più! »

« Vederla? E lei pensa che voglia vederla, pensa davvero che voglia vederla! Dopo questo, la mancanza più grave, l’insulto supremo. La veda! La veda pure, se le garba. E che possa portare per sempre il ricordo dei suoi occhi che la odiano. Che possa restare con lei per sempre, che possa non scordarlo mai, che possa stamparsi nel suo petto come un cancro o un anatema, che possa non aver pace, non aver fame, non aver sete. Che possa morire consumato e dissanguato e tra atroci sofferenze. Perché lei se lo merita, se lo merita tutto! »

« La veda, le ho detto! La veda, è ancora qui? »

La vidi.

Era distesa sul lettino, le spalle rialzate, coperta fino al petto da un lenzuolo bianco. Stava con la testa voltata, i capelli fradici tutti incollati al collo e alla fronte, rannicchiata, spaventata, la labbra viola. Le luci erano spente e la vasca era svuotata ed era asciutto per terra, come se tutto fosse stato rimandato a un’altra volta. Non sapevo cosa pensare. Se essere felice, se no.

Non si voltò quando le fui vicino. Le toccai una guancia, sobbalzò, si fece più in là. Respirava appena ed era tutta un tremore sotto il lenzuolo. La chiamai per nome. Non mi diede un segno. Le tenni la mano e lei mi lasciò fare, ma era come tenere la sua mano sotto l’acqua, come tenere la mano di un dormiente o di un cadavere. Allora la scossi per le spalle e la chiamai e non smisi di chiamarla finché i suoi occhi non si appuntarono sui miei.

« Irene… Irene… Irene… Irene… »

Le strinsi le guance tra i palmi delle mani, le circondai la schiena e premetti le labbra sulle sue, le mie labbra calde sulle sue labbra fredde e viola, e lei non rispose, non disse niente. Era come baciare un morto.

« Irene… Irene… »

Non era mai stata più brutta. Mi parve bellissima.

La baciai, la baciai ma lei restava sempre inerte, le labbra intirizzite come marmo freddo; allora smisi e guardai i suoi occhi. E mentre mi allontanavo dal lettino sapevo che non c’era in essi nessun segno di addio o di perdono o di ricognizione.

Sono passati due anni da allora.

Non un giorno ho mancato di chiedermi che ne sia stato di lei. Non sono tornato a cercarla. Non ripasso dalla strada dell’agenzia. Certi giorni mi sveglio e cerco il corpo al mio fianco e, sentendolo, sono certissimo che sia morta. È morta perché non potrebbe essere altrimenti. Il rito della vasca è stato replicato in ogni suo dettaglio e portato sino alle estreme conseguenze. È morta e non rimane traccia di lei negli archivi, perché Iris fa un fuoco di tutti i fascicoli.

Certi giorni invece ne sono meno certo. Sono giornate difficili, che cominciano col piede sbagliato. Già poggiandolo sullo scendiletto so che sarà una giornata così. E allora cerco Irene sul fondo della tazza e nello scarico nel bagno, la cerco nello specchio mentre mi faccio la barba e la vedo là all’incrocio, davanti all’edicola. È magra, lunghi capelli scuri, voltata di schiena. Vorrei chiamarla e sono certo che sia lei, ma la mano mi ricade lungo il fianco, la voce si smorza in gola. Non ho nessun diritto sulla sua vita, come non ne avevo sulla sua morte. E allora è meglio lasciarla stare.

È morta. Non è morta. Che differenza può fare? Che differenza può fare, quando è morta dalla mia vita comunque?

E se vive e ha trovato quel che cercava, se vive ed ha figli e piccoli momenti di sconforto e tante padelle nella credenza, che differenza fa. E se muore e la sua carne è lì che ingrassa i vermi e la terra bella concimata in cima, che differenza fa. Non esiste più.

Sono passati due anni da quando l’ho vista per l’ultima volta e sono venuto sul colle e mi sono seduto su questa chiazza d’erba. Ho pensato a tutti i motivi che mi tenevano vivo. Ho pensato a tutti i motivi che avevo di morire. Non sono riuscito a fare una stima. Non sono bravo a contare. Ho pensato che non avevo mai voluto dipendere da qualcuno e adesso ne dipendevo al punto che si decideva della mia vita e della mia morte, e la mia opinione non la chiedeva nessuno. Poi ho guardato il ciliegio e ho pensato a casa, ho pensato a Cassandra, ad Ascanio, a Greta, ho pensato a quella gente già morta che pure vive, ho pensato che potevo fare come loro. Ho pensato che potevo far finta di vivere perché era così che faceva la gente. E poi ho pensato a Ryanair, Ryanair che miagola nelle stanze vuote – e adesso gli allungo una carezza sulla testa. Ho pensato che non potevo morire, perché c’era gente che dipendeva da me. E avere qualcuno che dipende da te, più anche che dipendere da qualcuno, è la più grossa, la più umana delle prigioni.

Di Chiara Pagliochini

Nessun commento:

Posta un commento